oleh: zizi hashim

Naluri saya terasa seakan digamit ke sebuah pengalaman yang lebih berat daripada tontonan biasa. Jarang sekali sebuah filem menggoncang ruang batin seperti ini. Escape From The Outland bukan hanya sebuah filem perang; ia menyerupai kapsul emosi yang mengheret penonton menyelami kegelapan yang biasanya hanya kita dengar dari jauh. Konflik, penculikan, pertempuran yang tidak memilih mangsa. Namun yang menggetarkan hati saya ialah bagaimana filem ini menampilkan sisi manusia yang terperangkap di tengah-tengah semua kemelut, tanpa kuasa untuk memilih apa-apa pun selain bertahan hidup.

Filem ini menyerap saya ke dalam jagat yang dipenuhi debu, darah dan harapan yang tinggal sehalus benang, ibarat menggenggam nadi sebuah benua yang terperangkap dalam pergolakan tanpa penghujung. Kisahnya berpusat pada Ma Xiao, seorang wartawan yang mengembara ke sebuah negara Afrika fiksyen dengan tekad profesional: kononnya untuk merakam realiti. Namun seluruh keyakinannya runtuh ketika beliau serta jurutera telekomunikasi Miao Feng memasuki zon bahaya untuk membaiki menara selular, saya bagai dapat merasakan udara tebal yang melingkari mereka: seperti amaran halus bahawa sesuatu yang dahsyat sedang menunggu.

Shen Ao, sutradara yang sebelum ini memukau melalui No More Bets dan Dead to Rights, kembali dengan sesuatu yang lebih perit, lebih jujur, lebih menggetarkan. Dia mencipta dunia yang terasa hidup meski dipenuhi kematian. Setting sebuah negara Afrika fiksyen terlihat begitu autentik sehingga sukar membezakan antara seni sinematik dengan realiti. Setiap bingkai dipenuhi debu, jerit-pekik, doa dan diam yang memecahkan jiwa. Mereaka diculik ekstremis anti-kerajaan; kemudian isteri Ma Xiao, Pan Wenjia (seorang doktor dalam misi perubatan) turut jatuh ke tangan kumpulan sama. Ketika tebusan-tebusan ini dipaksa menghirup udara yang sarat dengan ancaman maut, dunia terasa mengecil hingga hanya tinggal dua perkara: bertahan… dan berharap.

Yang membuatkan filem ini begitu meresap ialah cara ia memaparkan sisi manusia, bukan hanya di pihak rakyat China, tetapi masyarakat tempatan yang tersepit antara peluru, keruntuhan moral, dan kehendak untuk hidup walaupun tanpa jaminan hari esok. Beberapa adegan terasa hampir seperti dokumen dunia sebenar: pasar peluru yang berbau besi dan ketakutan, kampung yang terbiar seperti nota kaki dalam sejarah peperangan, dan wajah-wajah yang menyimpan cerita kehilangan yang tak sempat diucapkan. Pada saat ini, filem mula memintal lapisan-lapisan emosi: cemas, marah, pasrah, dan sebuah kasih sayang yang bertahan meskipun berlumur luka.

Ma Xiao bukan pahlawan. Dia hanya lelaki yang terseret ke pusaran sejarah, dan perubahan dalam dirinya terjadi secara perlahan. Melalui kejutan, rasa bersalah, ketidakmampuan melindungi, dan kesedaran bahawa tanggungjawab kadang-kadang muncul tanpa diminta. Dia manusia biasa yang riwayatnya digoncang secara tiba-tiba. Dan transformasi inilah yang menjadikan filem ini begitu mendalam. Pertumbuhan yang tidak bersandar pada keberanian, tetapi pada keinsafan yang terpaksa digenggam.

Setiap hari bagi para tahanan itu seperti menunggu masa diseret ke halaman untuk dihukum. Eksekusi, senjata yang seolah-olah mempunyai nyawa sendiri, dan militan yang merayau tanpa garis moral. Namun filem ini tidak membingkaikan penduduk tempatan sebagai antagonis semata-mata. Shen Ao memahami satu hakikat dunia: perang menghapuskan pilihan. Penduduk kampung yang memperdagangkan tahanan demi wang untuk membeli kaki palsu anaknya. Adegan itu begitu mengoyak jiwa. Ia mengingatkan kita bahawa keputusasaan melahirkan tindakan yang sukar dihakimi. Realisme huru-hara perang, tembakan yang meledak tanpa amaran, mayat yang menjadi makanan lalat, semua ini merumuskan satu kebenaran pahit yang sering kita mahu jauhkan dari fikiran: peperangan memakan semua orang, namun tidak menghadiahkan kemenangan kepada sesiapa pun.

Dalam satu babak, kamera bergerak perlahan di sebuah pasar peluru. Butir-butir peluru ditimbang seperti sayur di pasar tani, sementara di belakangnya tergantung daging segar di gerai penyembelihan. Kontra itu seperti sindiran ke atas dunia yang sudah lama lupa membezakan antara kehidupan dan kematian. Adegan ini seolah-olah memaksa penonton menelan fakta pahit: di medan perang, normaliti telah rosak hingga tidak mampu diperbaiki lagi.

Kekuatan filem ini juga hadir melalui bahasa visualnya. Shot IMAX yang malangnya tidak dapat ditayangkan dalam format asal masih mengekalkan keagungan: panorama desa yang dipenuhi asap, cahaya emas senja yang menyimbah runtuhan dan wajah manusia yang menyimpan cerita panjang meskipun tidak bersuara. Setiap detik terasa seperti serpihan dokumentari sebenar: kasar, getir, namun jujur.

Ketika Pan Wenjia disebat oleh pengganas, Ma Xiao meluru ke hadapan untuk memeluknya. Babak itu begitu sederhana, namun terasa lebih kuat daripada sebarang letupan. Ia bukan adegan heroik; ia adalah refleks manusia. Sebuah pergerakan kecil yang mengandungi seluruh sejarah cinta, harapan, dan rasa berserah. Pelakon Qi Xi menghadiahkan satu lakonan yang sarat dengan getaran halus. Tatapannya sahaja mampu menghidupkan perasaan yang tidak dapat diterjemah dengan kata-kata.

Shen Ao membiarkan penonton merasakan ironi besar: meski filem ini mahu mengangkat mesej anti-perang, ia masih memaparkan letusan aksi yang memukau, terutama menjelang penghujung kisah. Namun apa yang benar-benar menumbuk dada bukanlah aksi, tetapi kenyataan senyap yang disampaikan Ma Xiao: “Bila perang sampai ke penghujung, yang menang cuma lalat.” Satu sebaris dialog yang tidak berteriak, tetapi menikam jauh ke dasar hati.

Seulas tomato yang tumbuh di celah bekas periuk api menjadi metafora paling indah dan paling menyakitkan. Tumbuhan kecil itu seakan menentang logik, menumbuhkan kehidupan dari tanah yang pernah meragut nyawa. Saat itu, saya terasa lonjakan kesedaran: manusia selalu mencari alasan untuk terus hidup, walau sekecil apa pun kemungkinan.

Ketika lagu Amani oleh Beyond mengisi panggung pada penamat filem, saya tiba-tiba merasakan bahu sendiri menjadi berat. Lagu itu memanggil ingatan kolektif tentang keamanan yang tidak kita syukuri secukupnya. Tentang dunia-dunia yang tidak kita lihat, tetapi wujud dengan segala luka yang tidak pernah sembuh. Dan selepas seluruh perjalanan emosional itu, satu kesedaran tiba tanpa mengetuk: Kita hanyalah manusia yang hidup di negara aman, bukan manusia yang hidup di dunia aman.

Keluar dari panggung, saya berjalan membawa gema filem itu dalam dada. Suasana malam terasa terlalu tenang. Langit kota terlalu stabil. Dan bisikan itu kembali menghampiri, “Kita sering menyangka dunia ini aman, sedangkan ramai manusia hidup dalam ketakutan yang tidak pernah berhenti.” Escape From The Outland mungkin punya celanya, ada detik yang cenderung ceramah, ada sentimen politik yang terlalu terang. Namun kejujurannya menembusi semuanya. Ini bukan karya yang dicipta untuk melarikan diri dari realiti, tetapi untuk menampar kita dengan realiti.

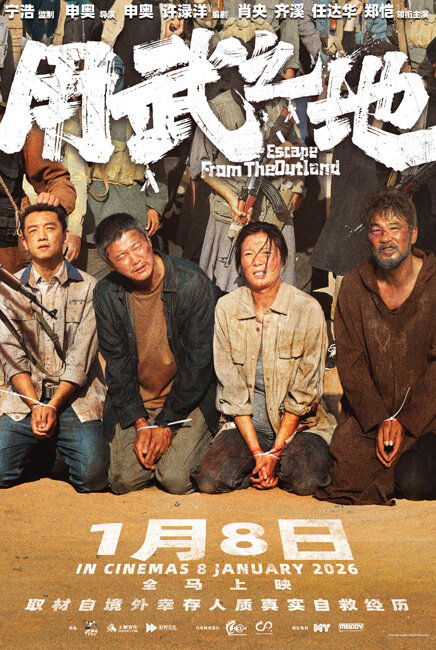

Escape From The Outland mempelawa kita melihat wajah perang tanpa topeng dan itu bukan pelawaan yang mudah. Karya sebesar ini layak disaksikan di layar terbesar demi satu pengalaman yang menuntut renungan. Apatah lagi dengan lokasi sebenar, penggunaan kamera IMAX, dan lakonan yang membawa luka manusia tanpa kosmetik. Mulai 8 Januari 2026, pawagam seluruh Malaysia membuka ruang untuk kita menatap dunia yang jarang ditunjukkan. Jika ada satu filem awal tahun yang patut diberi peluang, inilah judulnya. Bukan untuk hiburan semata, tetapi untuk mengingatkan diri bahawa kemanusiaan masih mahal harganya. Jejakilah panggung, duduklah dalam gelapnya, dan biarkan naratif ini menyentuh jiwa dengan cara yang hanya sinema jujur mampu lakukan.