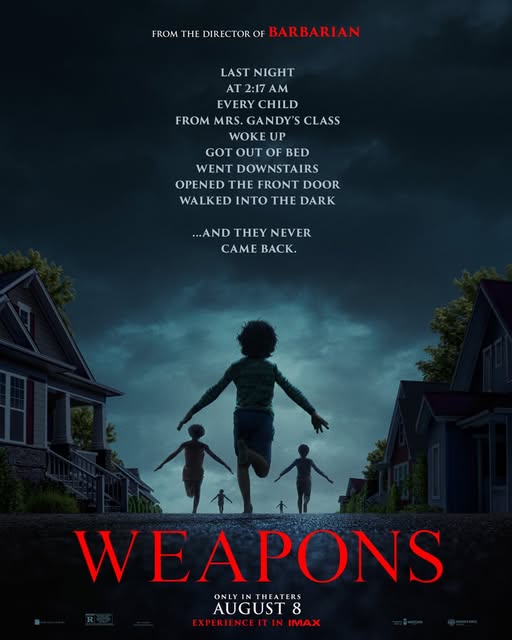

oleh: zizi hashim

Sejak dari minit pertama lagi, Weapons sudah menimbulkan rasa tidak tenang yang sukar untuk dijelaskan. Saya memang ingin tahu sangat bagaimana Zach Cregger, sutradara yang pernah mencetuskan kejutan lewat Barbarian (2022), akan melangkah seterusnya. Ternyata, Weapons bukan sekadar lanjutan reputasi, ia adalah bukti keberanian, kematangan, dan sedikit kenakalan seorang pengarah yang mahu melanggar semua batas formula seram arus perdana.

Zach Cregger kini hadir dengan projek yang lebih berani, lebih kompleks, dan secara struktur jauh dari formula seram biasa. Durasi 2 jam 8 minit dimanfaatkan sepenuhnya untuk menenun kisah dalam format mosaik ala Rashomon (1950), membuat saya merasa seolah sedang menyusun potongan puzzle yang setiap kali hampir lengkap, tiba-tiba berubah bentuk. Sebuah eksperimen penceritaan yang kompleks, menguji kesabaran, dan meninggalkan bekas psikologi mendalam. Tidak hairanlah jika ia diramalkan sebagai salah satu calon filem seram terbaik tahun ini.

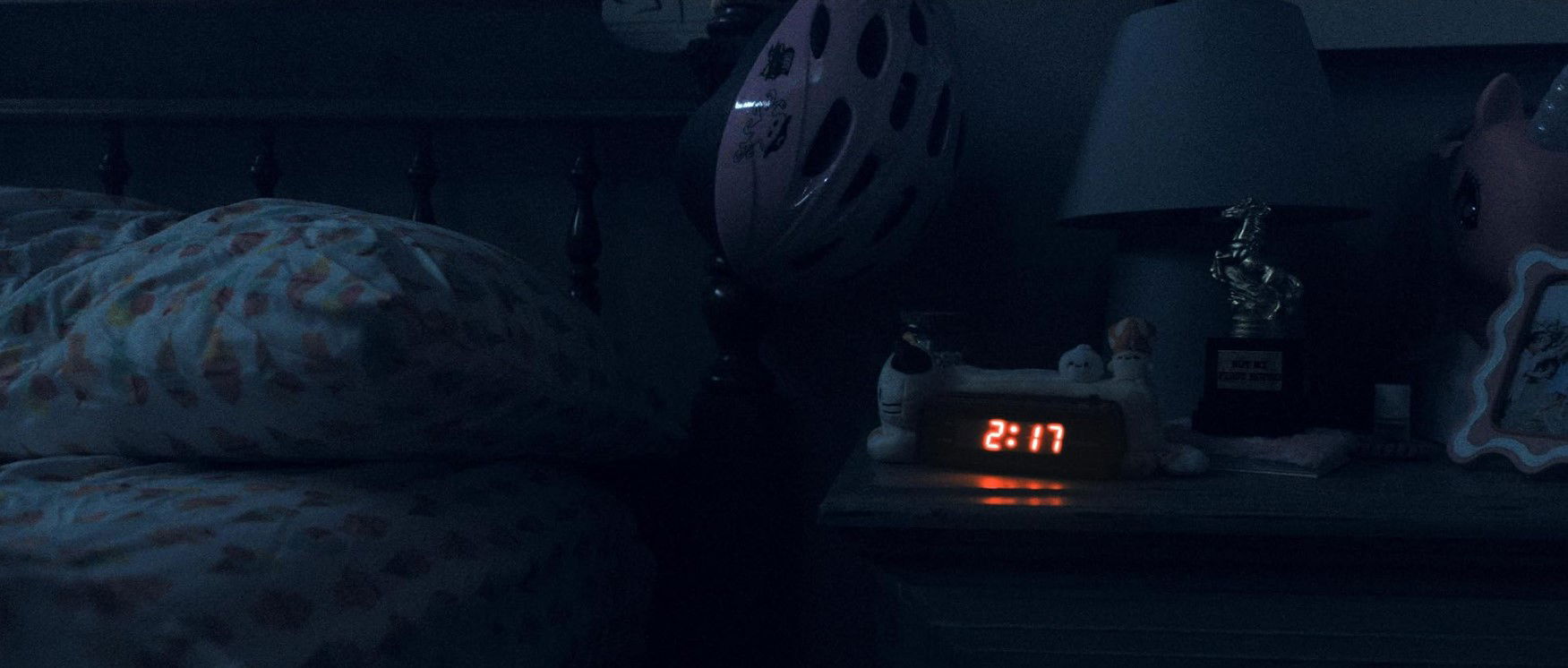

Weapons bermula pada pukul 2.17 pagi, di sebuah kawasan sub-urban yang tenang. Seramai 17 murid dari kelas yang sama tiba-tiba meninggalkan rumah mereka, berlari menembus gelap malam dengan tangan terbuka. Adegan yang sederhana secara visual, tetapi anehnya sangat mengganggu. Tiada teriakan, tiada panik, hanya gerakan aneh yang membuat darah saya terasa lebih dingin. Satu-satunya murid yang tidak ikut serta ialah Alex, menjadi pintu masuk kita kepada Justine Gandy (Julia Garner), guru yang secara tiba-tiba juga harus memikul beban kecurigaan seluruh komuniti. Dari sini, Cregger mengajak kita menyelam ke dalam sebuah misteri yang disampaikan dalam format mosaik, enam sudut pandang yang saling bertaut tetapi jarang sama arah.

Pendekatan multi-POV ini sekali lagi mengingatkan saya pada Rashomon (1950) atau Magnolia (1999) dan The Last Duel (2021), tetapi dengan jiwa horor psikologi yang terasa moden. Kita melihat dari perspektif Justine, Archer sang ayah, Paul si pegawai polis, Marcus sang pengetua sekolah, dan dua karektor rahsia yang lebih baik tidak saya bocorkan di sini. Dari awal iramanya perlahan, bahkan terasa seperti ujian kesabaran tetapi perlahan-lahan, setiap lapisan cerita membuka luka baru, dan saya sedar Cregger sengaja mengajar kita cara membaca bahasanya. Kalau menurut saya, ini bukan sekadar teknik penceritaan, ia berfungsi sebagai alat naratif untuk menunjukkan bagaimana sebuah tragedi melahirkan gelombang trauma yang menjalar ke seluruh komuniti.

Sebagai penonton, saya dipaksa aktif menafsir, mengaitkan serpihan cerita meski sering kali tersesat dalam hipotesis sendiri. Meski temponya lambat di awal, justeru memberi ganjaran besar kepada penonton yang sanggup bertahan. Terperangkap antara rasa ingin tahu dan rasa ngeri yang semakin mengeras, terus terang, ia bukan pengalaman yang mudah saya lupakan. Setiap bab membuka satu pintu berbeza ke dalam rahsia gelap sebuah komuniti. Tidak ada satu pun pintu yang memberi jawapan penuh, sebaliknya setiap pintu hanya mengundang lebih banyak persoalan. Ia membuatkan saya merasa seperti detektif yang sesekali tersandung pada serpihan kebenaran, hanya untuk disedarkan bahawa itu hanyalah sebahagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan.

Kredit harus diberikan kepada Larkin Seiple (Everything Everywhere All At Once), menjadi senjata utama dalam membentuk atmosfera yang meresahkan. Kamera mendorong kita ke sudut-sudut yang membuat nafas terasa tercungap, membatasi garis pandang, atau menyorot siluet samar yang menghantui. Tiada ledakan jumpscare murahan, hanya ketegangan psikologi yang merayap masuk perlahan-lahan. Skornya juga bukan sekadar latar bunyi, ia adalah denyut nadi filem ini. Ketukan perlahan, hembusan angin dan geseran logam yang berbicara secara langsung ke telinga membuat saya merasa seperti berada di ambang bahaya yang tak terlihat. Beberapa adegan mimpi buruk dan kejar-kejaran diramu dengan paduan saspens dan tidak masuk akal.

Babak ketiga adalah wilayah yang lebih liar. Misteri yang dibina dengan sabar mulai terbongkar. Ruang interpretasi mulai sempit, menjadi satu penjelasan yang, jujur saja, sedikit terlalu grafik untuk selera saya. Namun Cregger tidak berhenti di situ. Gladys, karektor yang muncul lewat di penghujung, mengubah tona menjadi sesuatu yang seram dan brutal tiba-tiba diselit humor gelap, grotesk, bahkan sedikit slapstik. Bagi sesetengah penonton, perubahan mendadak ini mungkin terasa janggal. Saya terdengar separuh pawagam terdiam ngeri, separuh lagi ketawa getir sambil berbisik “WTF?”. Dan saya? Saya ada di tengah-tengah. Bingung, tetapi kagum kerana tidak banyak sutradara yang berani mengubah mood sebesar itu dalam 20 minit terakhir.

Inilah DNA Cregger, bermain di wilayah absurd dan grotesk, sambil menyisipkan humor gelap. Julia Garner memikul peranan Justine dengan kepekaan emosional yang membuat saya peduli pada setiap keputusannya. Josh Brolin menambah lapisan graviti pada babaknya, sementara Amy Madigan, Benedict Wong, dan Justin Long memberi nuansa realistik pada dunia kecil yang Cregger bina dan bangunkan. Dunia kota kecil ini terasa padat, bertekstur, dan benar-benar ‘dihuni’. Beberapa adegan menonjol seperti di dapur dan stesen minyak adalah contoh sempurna bagaimana ketegangan dapat dibina tanpa meledak-ledak, hanya dengan pengaturan kamera dan tempo yang tepat.

Weapons tidak cuba memuaskan semua orang. Ia adalah seram slow-burn yang menguji kesabaran, tetapi memberi ganjaran berupa pengalaman sinematik yang menusuk jiwa. Gabungan misteri, terror psikologi, dan humor gelapnya mencipta sesuatu yang segar. Bukan saja tentang misteri kehilangan 17 murid pada malam yang sama, tetapi juga tentang bagaimana kegelapan, baik yang lahir dari luar mahupun dari dalam diri manusia, mampu menjangkiti seluruh komuniti. Ia membuat saya keluar dari pawagam dengan rasa terganggu, namun anehnya, saya ingin kembali menontonnya untuk mencari potongan-potongan kecil yang mungkin terlepas pandang.

Sebagai seorang yang jarang memberi pujian penuh kepada filem seram, saya harus akui Weapons adalah antara yang paling mengesankan dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Ia lambat, ya, tapi setiap langkahnya terasa diperhitungkan. Ia menguji kesabaran, tapi membalasnya dengan sensasi tak selesa yang terus merayap meski layar sudah gelap. Pengalaman menonton di dalam panggung yang penuh dengan antusias filem memberi nilai tambah yang sangat mendorong. Jerit pekik dari seluruh panggung sini dan sebelah sana mencipta remang ngeri yang tak terluah dengan kata-kata.

Jika anda sanggup menerima seram yang perlahan, berlapis dan tidak takut bermain dengan logika, Weapons adalah pengalaman layar besar yang patut dikejar. Ia menolak memberi jawapan mudah, tetapi mungkin di situlah letak keindahannya, kerana kadangkala, misteri yang tidak terjawab adalah senjata paling tajam. Dan jika anda terbiasa dengan formula seram yang selesa, filem ini mungkin akan terasa terlalu berliku.

Bermula 7 Ogos 2025, tayangan di seluruh pawagam Malaysia, rekomendasi tertinggi buat yang menghargai seram sebagai bentuk seni yang berani mengambil risiko, Weapons adalah sebuah undangan untuk hanyut dalam kengerian yang tidak menjanjikan keselamatan dan itulah, bagi saya, yang membuatnya begitu memikat. Seperti judulnya, setiap bab cerita adalah senjata. Terkadang peluru lambat yang menghantam selepas beberapa minit dan terkadang bom yang meledak tanpa amaran. Dan bak kata suami saya di penghujung cerita, "Lain kali kalau ada perempuan tua tiba-tiba datang rumah bawa pasu bunga, jangan kasi masuk!"