oleh: zizi hashim

Suasana pawagam malam itu memberikan satu rasa yang sukar didefinisikan, seperti langkah pertama memasuki ruang gelap yang pernah diceritakan oleh nenek moyang. Menjelang Magrib 2: Wanita yang Dirantai, naskhah arahan Helfi C.H. Kardit, membawa saya kembali ke masa yang jauh, masa di mana manusia hidup antara rasional dan tahyul, masa di mana tubuh wanita boleh dirantai atas nama rawatan.

Ingatan kepada filem pertamanya masih segar. Sambutan hangat, teknik docustyle, dan ketakutan yang terasa mentah. Namun sekuel ini hadir dengan wajah baharu: lebih kelam, lebih emosional, lebih sarat renungan sosial. Helroad Films melepaskannya ke layar lebar Malaysia bermula 20 November 2025. Tahun 1920-an di Hindia Belanda menjadi panggungnya, sebuah era di mana ilmu moden bertembung dengan ritual mistik, dan kepercayaan lama digenggam lebih erat daripada logik. Saya langsung dibawa ke Desa Karuhun, sebuah desa yang sunyi di kaki gunung, terasing tetapi menyimpan gemuruh rahsia.

Di tengah riuh konflik zaman itu berdirilah Giandra, doktor muda lulusan STOVIA, dilakonkan oleh Aditya Zoni yang hadir dengan karisma tersendiri. Menariknya, nama Aditya tidak asing bagi peminat Malaysia. Popular di Indonesia, pernah mendirikan rumah tangga bersama model kelahiran Malaysia, Yasmin Ow, sebelum berpisah dan kini membesarkan anaknya, Zayn Serdar Enver Warman. Seluruh sejarah hidupnya seakan memberi lapisan emosional pada watak Giandra, lelaki idealistik yang cuba menyelamatkan seseorang yang masyarakat anggap 'merbahaya'.

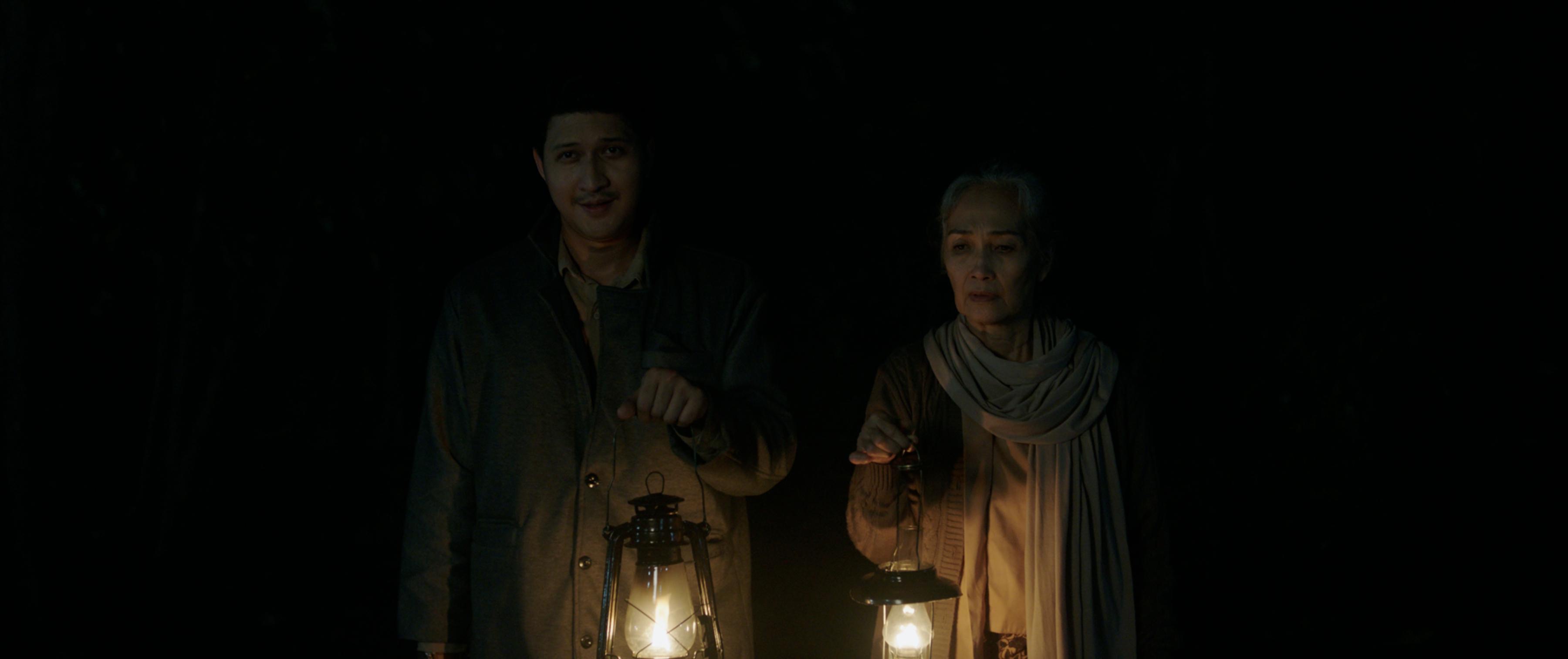

Segala-galanya bermula apabila Giandra terbaca laporan akhbar Javasche Courant tentang seorang gadis bernama Layla (Aisha Kastolan), dikurung dan dipasung kerana dipercayai mengalami gangguan jiwa. Amalan pasung yang dianggap rawatan suci pada waktu itu dilakukan dengan ritual dukun yang berdiri bertentangan dengan ilmu perubatan moden. Rasa ingin tahu dan jiwa doktornya memaksa Giandra ke desa tersebut sebelum maghrib, ketika batas antara dunia manusia dan dunia ghaib kononnya paling rapuh.

Sebaik tiba di Karuhun, Giandra dipertemukan dengan Rikke (Aurelia Lourdes), wartawan kacukan Belanda-tempatan. Dialah yang membuka pintu kepada kisah Layla, sekaligus membawa Giandra semakin jauh ke lorong gelap antara sejarah dan tahyul. Sesuatu yang lebih besar sedang bersembunyi: sumpahan lama, trauma keluarga, dan kepercayaan masyarakat yang melihat Layla sebagai beban yang harus 'dirantai demi keselamatan'.

Ada ironi yang menghentak jiwa: keinginan Giandra menyelamatkan Layla tidak dilihat sebagai tindakan mulia, tetapi ancaman kepada struktur kepercayaan masyarakat. Sinematografi filem ini cemerlang memanfaatkan keindahan kaki Gunung Papandayan, dengan cuaca ekstrim yang membuat para pelakon, terutama Aditya, terpaksa mengulang dialog beberapa kali kerana tubuh menggigil. Rumah pasung Layla pula, 70% daripadanya dibina dari awal oleh Production Designer Yannie Sukarya, berdiri megah dalam keusangan, menjadi simbol ketidakseimbangan sosial-ekonomi era penjajahan.

Namun kemegahan visual tidak menenggelamkan kengerian yang dibina. Scoring oleh Michelle Sudarsono, bunyi-bunyian Jonet Sri Untoro, dan sentuhan VFX D’Legend membentuk atmosfera yang menghimpit dada. Ada detik di mana saya merasakan desah angin dari layar seolah-olah menyentuh tengkuk sendiri. Tetapi yang lebih menggetarkan adalah sisi emosinya. Kisah pemasungan ini diinspirasikan terus daripada realiti pahit yang pernah disaksikan Helfi sewaktu tinggal di Sumatera, sebuah pengalaman peribadi yang kini menjadi tulang belakang naskhahnya. Tidak hairan filem ini bukan sekadar tampil menakutkan; ia hadir sebagai kritik sosial yang menggugah.

Namun, sebagai penonton setia genre seram, saya turut merasakan bahawa tidak semua aspek seimbang. Beberapa adegan panjang terasa meleret-leret, seperti sedang mencari ritma yang hilang. Jumpscare-nya terkadang dapat diramal, dan ada bahagian dramatik yang tidak memberi sensasi seperti yang dijanjikan. Ada saat-saat filem ini terperangkap dalam dialog yang terlalu panjang, seakan lupa kepada intensiti yang cuba dibina. Ada juga waktu yang terbuang tanpa ada apa-apa manfaat yang boleh diciptakan, tak ubah seperti hilang ilham. Sangat disayangkan, kalau menurut saya.

Dan menurut saya lagi, Menjelang Magrib 2 adalah karya yang gelap, atmosferik, dan sarat trauma. Bahkan filem ini turut menyentuh unsur keagamaan secara halus terutama prinsip dalam Islam yang menuntut insan dengan gangguan mental diperlakukan penuh kasih, bukannya dipasung atau dihukum. Nuansa ini menjadikan filem lebih luas daripada seram semata-mata; ia menjadi refleksi moral yang mengetuk hati. Dan setelah mengikuti setiap babak, setiap bisikan, setiap bayangan yang muncul menjelang maghrib, saya percaya filem ini punya kekuatan tersendiri.

Mungkin tidak sempurna, namun ia membawa roh naskhah yang ingin mempersoalkan kemanusiaan, ketakutan, dan cara kita memperlakukan orang yang tidak kita fahami. Seluruh kampung Karuhun terasa hidup meskipun diuliti kesuraman. Dengan latar Gunung Puntang dan Gunung Cikurai sebagai saksi, filem ini memperolehi suasana kolonial yang autentik. Tata suara menangkap repetisi kesunyian desa, menghasilkan atmosfera seram yang merayap seperti bayang panjang menjelang malam.

Menjelang Magrib 2: Wanita yang Dirantai akan menghantui layar pawagam Malaysia bermula 20 November 2025. Bagi peminat filem seram yang mendambakan kisah berlapis, antara realiti kolonial, trauma manusia, dan mistik, filem ini wajar diberi ruang dalam senarai tontonan. Rasakan sendiri bagaimana sejarah, budaya Jawa, dan kegelapan maghrib bertaut menjadi satu pengalaman sinematik yang menggugah. Sebaiknya ajak seseorang menemani anda, kerana ada babak-babak yang membuat dada terasa sesak, dan ada detik di mana keheningan terasa terlalu dekat. Filem ini sinonim seperti judulnya: menjelang maghrib, ada sesuatu yang memanggil dari sebalik gelap. Jom tengok wayang!