oleh: zizi hashim

Ada masanya kita penat jadi kuat. Penat berpura-pura OK, padahal dalam hati sangat berkecamuk. Filem 'Thunderbolts' datang seperti pelukan hangat untuk semua jiwa yang pernah rasa tidak cukup, tidak layak, dan tidak disambut. Di layar lebar, mereka dipanggil antihero. Namun dalam kehidupan nyata, mungkin mereka sama sahaja seperti kita. Yang salah, yang luka, tetapi tetap cuba bangun dan berbuat baik semula.

Sebaik sahaja filem bermula, tentunya ada getar bangga dalam dada saya sewaktu melihat nama Malaysia, tanah tumpah darah ini, terpampang megah di skrin besar. Merdeka 118 berdiri tegap di pertengahan babak-babak aksi. Siapa sangka, bangunan kedua tertinggi di dunia itu bukan hanya menjadi latar tetapi mendukung watak penting dalam kisah ini. Adegan Yelena Belova berdiri di puncak Menara Merdeka 118 adalah saat saya rasa masa bagaikan berhenti sebentar. Dari bawah, kota Kuala Lumpur kelihatan kecil tetapi tidak rasa bangga ini.

Florence Pugh melangkah ke tepi, dan kemudian dia melompat. Bukan hanya aksi biasa. Ini aksi sebenar, nyata dan praktikal, bukan CGI. Dirakam pada Ogos 2024 dengan bantuan pasukan keselamatan dan tenaga kerja Malaysia. Lebih hebat lagi, Florence sendiri meminta izin dari Presiden Marvel iaitu Kevin Feige untuk melakukannya sendiri, meski pasukan produksi sangat khuatir tentang keselamatan dan insurans. Saya hampir bangun dari kerusi dan ingin bertepuk tangan, bukan hanya untuk keberanian Pugh, tapi untuk semua kru Malaysia yang menjadikan ia nyata. Ketika Florence melompat, saya pun tenggelam. Dalam kekaguman. Dalam rasa bangga yang tidak tahu hendak simpan di mana. Bukan angan-angan, bukan potongan dua saat. Tapi Menara Merdeka 118, kini menjadi nadi kepada cerita terbesar dalam semesta Marvel: 'Thunderbolts'.

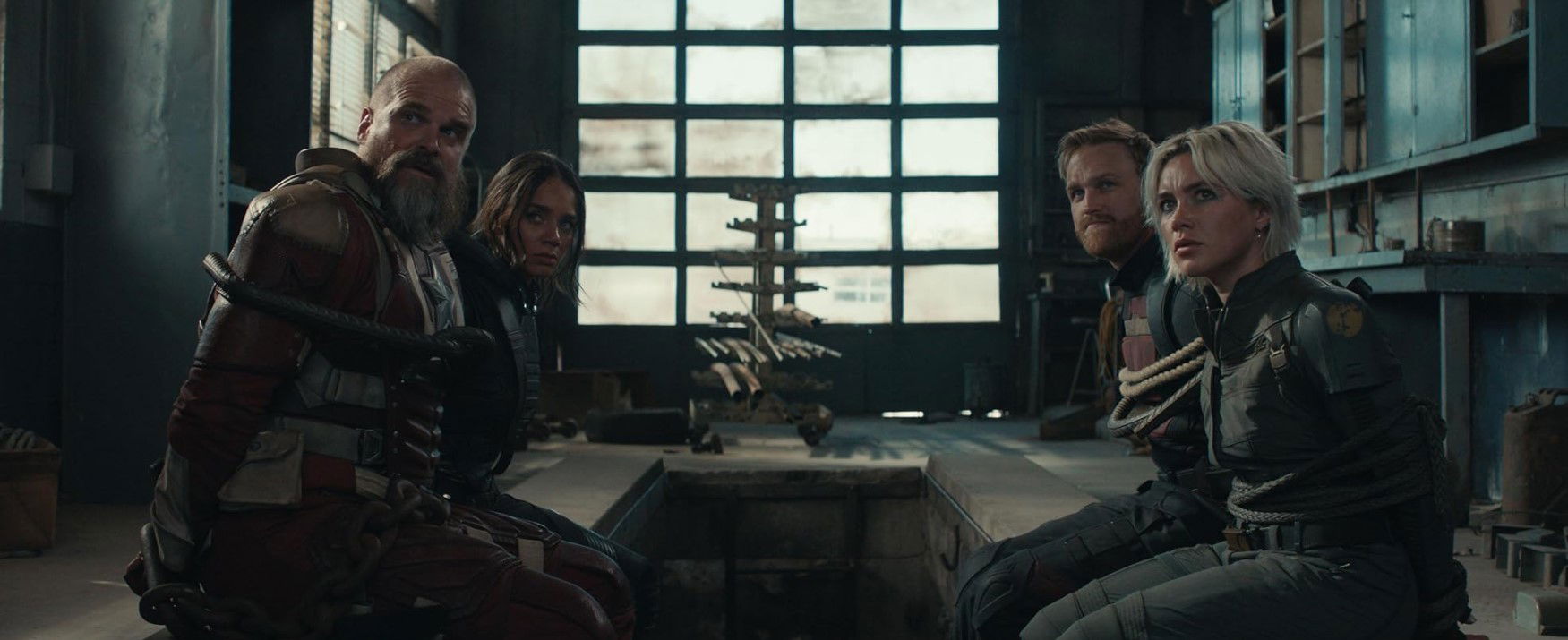

Tidak datang membawa kilauan hero sempurna, 'Thunderbolts' adalah kisah mereka yang pernah jatuh, pernah dibenci, pernah gagal. Mereka bukan Tony Stark, bukan Captain America. Mereka pecah, mereka berdarah. Yelena, Bucky, Red Guardian, Ghost, Taskmaster dan John Walker bukan nama-nama yang bersinar dalam sejarah Avengers. Mereka adalah sisa dari perang. Mereka adalah serpihan dari sistem yang melukai mereka. John Walker si tentera gagal, Ghost yang hilang arah, Taskmaster yang masih berperang dengan mindanya sendiri. Red Guardian? Ayah separuh jalan yang masih tak tahu cara jadi manusia. Di tengah semua kekacauan itu, Yelena bersinar. Florence Pugh mencipta satu lagi lakonan yang menjelma rasa. Dia sarkastik, dia kelakar, tapi juga rapuh, penuh luka. Ada momen dia menangis dalam diam, dan waktu itu, kita pun rasa mahu peluk dia. Bukan kerana dia lemah, tapi kerana dia tetap bertahan.

Dan mereka dikumpulkan oleh Valentina Allegra de Fontaine, wanita penuh agenda yang tahu bagaimana memanipulasi mereka pada detik yang paling rapuh. Awalnya mereka diberi misi yang saling bertembung, seolah-olah hanya satu yang akan selamat. Namun pertemuan dengan Bob/Sentry mengubah segalanya. Bob, lakonan halus Lewis Pullman, adalah misteri yang perlahan-lahan terurai. Dia bukan musuh, tetapi dia juga bukan penyelamat. Dalam dirinya ada kekuatan luar biasa dan kegelapan yang menakutkan. Karektor ini menjadi cermin kepada tema paling dalam 'Thunderbolts' iaitu perjuangan kesihatan mental.

Bob mewakili kekosongan, bisikan jahat, trauma yang tidak diberi nama. Di sebalik tubuh yang mampu merobohkan dunia, dia hanya mahu tahu: “Adakah aku cukup?” Setiap ahli Thunderbolts membawa beban sendiri. PTSD, krisis identiti, rasa bersalah kerana terselamat, kesepian yang menggigit, semuanya dirangkum dalam penceritaan yang lebih matang daripada filem Marvel tipikal. Ada satu detik bila kamera perlahan-lahan mengintai dari puncak Merdeka 118, menyorot wajah-wajah penuh keraguan, dan saya tersedar, filem ini bukan tentang menyelamatkan dunia. Ia tentang menyelamatkan diri mereka sendiri. Tentang kumpulan manusia yang tidak pernah pilih untuk menjadi wira. Tetapi apabila dunia perlukan mereka, mereka tetap melangkah. Meski ragu. Meski takut. Bukan wira, tidak hebat tetapi masih melawan.

Aksi filem ini tetap gah. Dentuman, ledakan, pertarungan tetapi ada sesuatu yang lebih mendalam. Naratif mental health yang tidak dipaksa. Karektor Bob (Sentry/Void) jadi lambang pergelutan dengan sisi gelap diri sendiri. Ada dialog pendek, “Aku cuma mahu rasa normal…” dan itu sudah cukup mengoyak dalam diam. Isu PTSD, rasa bersalah kerana hidup, depresi dan krisis identiti, semua ini ditulis dengan jujur. 'Thunderbolts' memberi ruang untuk watak-wataknya bernafas, menangis, memaafkan diri. Dan saya rasa, itu lebih menampar perit dari mana-mana tumbukan padu.

Nadi kepada filem ini, Yelena bukan sekadar bekas Black Widow, dia adalah saudara yang masih berduka, pejuang yang sedang mencari makna, wanita yang cuba belajar bagaimana untuk hidup, bukan hanya bertahan. Dalam satu adegan, dia melemparkan dialog sarkastik kepada rakan sepasukan. Dalam adegan lain, dia menangis seperti kanak-kanak. Dinamikanya dengan watak-watak lain terutama Bucky terasa tulen, seperti luka yang sedang sembuh secara perlahan.

Yang membuat Thunderbolts benar-benar menyentuh, bukan kerana mereka gagah. Tapi kerana mereka gagal dan tetap memilih untuk berdiri bersama. Kemistri antara watak-wataknya tidak sempurna, tetapi terasa jujur. Seperti keluarga yang tidak tahu cara berkomunikasi, tetapi tetap risau kalau ada yang hilang. Dinamik antara Bucky dan Yelena, antara Taskmaster dan Ghost, semua menyimpan sisa-sisa harapan bahawa kita tak perlu jadi sempurna untuk dicintai.

CGI dalam 'Thunderbolts' memang cantik, namun keindahan sebenar datang dari adegan praktikal. Setiap pertarungan terasa peribadi. Kamera tak terlalu sibuk berpusing, sebaliknya ia kekal fokus pada emosi, pada luka yang dibawa ke dalam pertarungan. Scoring filem ini pula bukan sekadar latar bunyi. Ia bernafas bersama karektor. Setiap nada memberi ruang untuk kita rasa, dan bukan hanya lihat. Ramai yang membandingkan 'Thunderbolts' dengan 'Suicide Squad'. Ada benarnya, kedua-duanya kisah tentang 'penjahat' yang diberi peluang kedua. Tapi ada satu perbezaan besar. 'Thunderbolts' lebih lembut. Lebih jujur. Ia tidak terjerat dalam komedi sarkastik semata, sebaliknya memberi ruang untuk wataknya bersedih. Di penghujung cerita, mereka bukan hanya menyelamatkan dunia. Mereka menyelamatkan diri sendiri.

'Thunderbolts' menjadikan Kuala Lumpur bukan hanya sebagai pemandangan, tetapi sebahagian dari naratif global. Selain Menara Merdeka 118, lokasi seperti Medan Pasar juga dirakam, menunjukkan kontras antara seni bina kolonial dan bangunan pencakar langit moden. Marvel juga melakukan promosi khas di Malaysia termasuk memancarkan logo 'Thunderbolts' di puncak Menara Merdeka 118. Sebuah penghormatan yang tulus, meski kecil, kepada negara kita. Dan jangan lupa, kesan jangka panjangnya. Filem ini bukan hanya menyentuh hati, ia juga berpotensi melonjakkan pelancongan dan ekonomi melalui fenomena "screen tourism". Apabila dunia melihat keindahan kota ini, mereka ingin datang sendiri, menyentuh tempat di mana para pahlawan 'Avengers With The Z' pernah berdiri.

Andai anda pergi menonton nanti, jangan bangun terlalu awal. Ada 2 post-credit scenes yang cukup penting, petanda besar kepada arah baru MCU. Dan mungkin, mungkin… 'Thunderbolts' akan menjadi versi baru “Avengers” dengan luka, tapi juga harapan. 'Thunderbolts' adalah hadiah kepada mereka yang pernah rasa tidak cukup. Yang pernah gagal. Yang pernah rasa sendirian. Ia bukan sekadar filem adiwira, tapi satu seruan perlahan, “Jangan berhenti mencuba.”

Dan bagi saya, sebagai rakyat Malaysia, ini tentunya lebih dari sekadar sebuah lagi filem Marvel. Ini adalah saat di mana langit Kuala Lumpur menyambut semesta. Dan mungkin… itulah kuasa sebenar sebuah cerita: membuat kita percaya, bahawa walaupun retak, kita masih mampu bersinar. Kalau kamu pernah rasa seperti kamu bukan pilihan pertama, filem ini akan buat kamu percaya, kamu tetap layak mendapat peluang kedua. 'Thunderbolts' datang dengan kejujuran yang mentah. Lebih dewasa, lebih berat, tapi lebih membumi.