oleh: zizi hashim

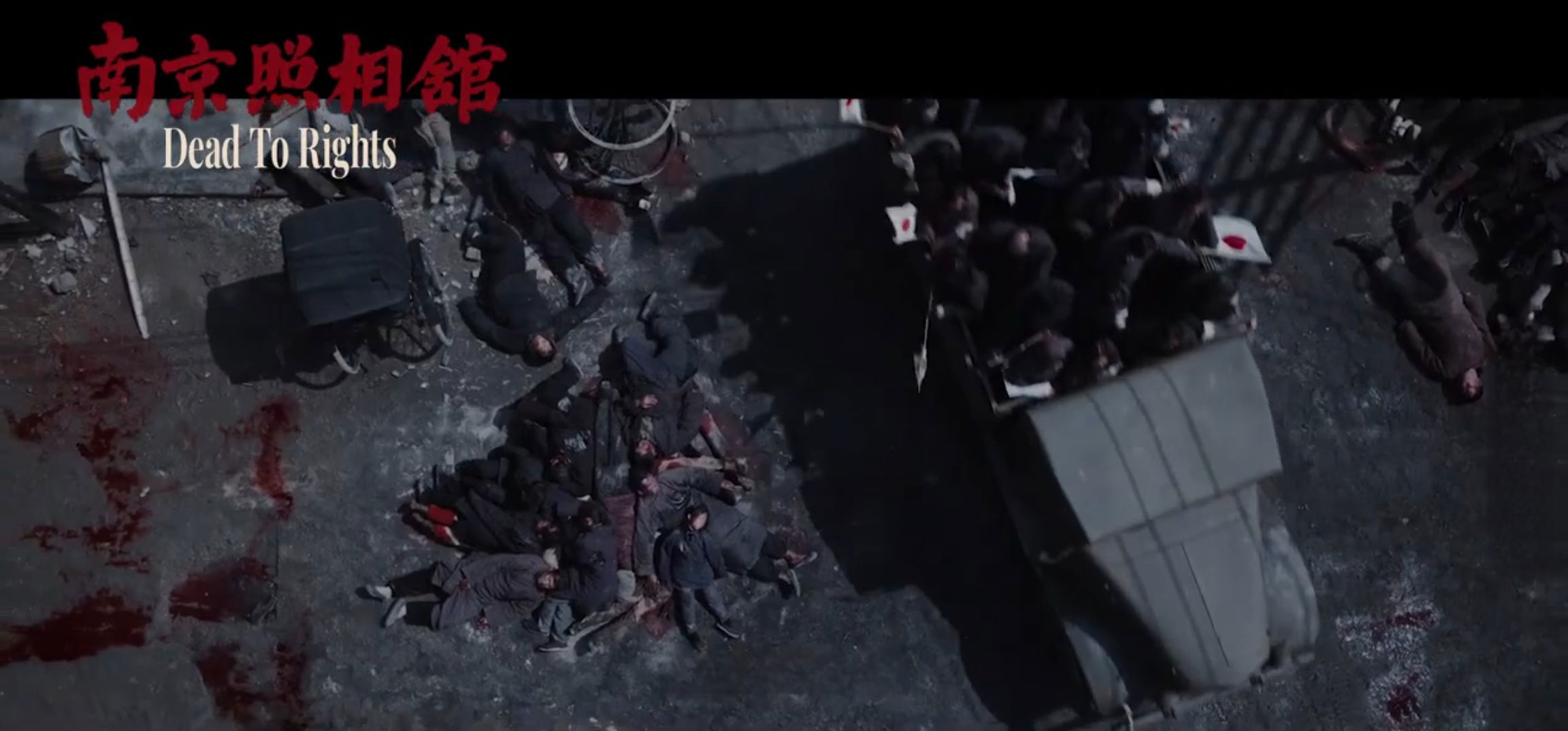

Jiwa saya remuk teruk menonton filem ini. Sebuah pengalaman batin yang menggeser perasaan hingga sukar bernafas. Cukup melelahkan, pedih dan merintih. Dengan latar sejarah tahun 1937, pembantaian Nanjing digarap dengan keberanian yang jarang ditemui. Darah, jeritan, dan kehancuran tidak dilukis dengan romantik perang, tetapi ditelanjangi dalam bentuknya yang paling mentah dan menyakitkan. Dead To Rights adalah sebuah karya melekat yang mengusik emosi dan mengajar kita untuk menatap sisi paling gelap peradaban manusia.

Saya tahu layar kali ini tidak akan memberi hiburan ringan, tetapi sebuah pelajaran yang harus ditanggung dengan hati terbuka. Meski bukan antusias genre action war, hati saya memaksa untuk menerima paparan yang memberi satu lagi kesedaran sekaligus sikap untuk peduli tentang sejarah yang tidak boleh dilupakan begitu saja. Sehingga ulasan ini ditulis, saya masih ingat bagaimana Dead To Rights mencipta remang luar biasa pada setiap babak ke babak yang lain. Tidak suka, tidak selesa, mahu marah tapi itulah kehidupan. Tidak semuanya manis-manis belaka.

Tentera Jepun digambarkan dengan ketelitian yang menggoncang, bukan sebagai watak kartun jahat, tetapi manusia yang memilih untuk menanggalkan nurani. Langsung tiada empati dan simpati. Sifar! Di tangan mereka, nyawa menjadi angka, tubuh menjadi objek. Ribuan disembelih, wanita dicabul, keluarga dirobek tanpa belas kasihan. Saat menatap babak demi babak, saya seperti mendengar bisikan si mati yang tidak pernah sempat untuk menuntut bela. Dalam hati saya memaki hamun kekejaman sang celaka durjana. Bangsat!

Watak A-Chang, si tukang pos yang menyamar sebagai jurugambar, menjadi representatif kepada mata kita selaku penonton untuk menatap segala kengerian itu. Perjalanannya bersilang dengan Ito Hideo, jurufoto perang Jepun yang dilanda konflik batin. Kedua-duanya hadir seperti kutub bertentangan, namun tarikan magnetik mereka menyalakan dimensi manusiawi yang tidak disangka. Getar hubungan itu, antara penyesalan, rasa bersalah, dan daya hidup, menjadi inti yang mengikat filem ini, menjadikannya lebih daripada sekadar epik perang.

Hubungan A-Chang dan Ito memang tidak mudah dicerna, kadang berantakan, kadang penuh daya tarikan, tetapi justeru itulah yang membuatnya begitu manusiawi. Dua karektor yang seharusnya berjarak, tetapi dipertemukan oleh takdir dalam sebuah tragedi besar. Kalau menurut saya kekuatan Dead To Rights terletak pada realisma sejarahnya, sekaligus juga pada cara ia merangkul sisi manusia yang rapuh.

Babak-babak kecil seperti seulas senyum di tengah reruntuhan, tangan yang bergetar saat melindungi anak kecil, keberanian sekejap yang melawan gelombang kebiadaban, menjadi cahaya yang menyalakan filem ini. Tanpa detik-detik itu, ia mungkin hanya sekadar deretan adegan brutal yang sebenarnya tak sanggup saya tatap. Pedihnya rasa ulu hati! Dengan adanya detik-detik kecil tersebut, kita diingatkan bahawa di tengah gelap pekat, masih ada bara kebaikan yang tidak mahu padam.

Produksi filem ini begitu teliti hingga sukar membezakan layar daripada dokumentari. Reruntuhan kota, jalan yang dipenuhi darah, rumah yang hangus, semuanya tampak nyata, bagaikan terasa kita sendiri terjebak dan terseret dalam perangkap masa. Tidak hairanlah ia mencatat kutipan lebih 1.5 bilion hanya dalam 10 hari tayangan, dan terus mencipta resonansi besar di seluruh dunia.

Namun di balik skala epik itu, ada juga pencapaian seni yang memukau. Setiap wajah, meski hanya muncul sekejap, terasa diukir dari kebenaran. Gao Ye, yang melakonkan Yuxiu, menyalurkan transformasi watak dengan ketelitian luar biasa: dari tabah, ke hancur, lalu bangkit menuntut keadilan. Air matanya seakan menyampaikan jeritan ribuan wanita yang dipaksa menjadi 'comfort women'. Dan saya sendiri merasa terhimpit oleh kepedihan yang seakan tiada penghujung.

Apa yang membuat filem ini jauh lebih penting ialah keberanian untuk tidak menipu dan menutupi kebenaran. Ia tidak cuba melukis wajah acah-acah baik tentera penceroboh, sebaliknya mengangkat sisi kecil kemanusiaan daripada orang luar seperti ahli Palang Merah yang cuba menyelamatkan warga Nanjing. Namun usaha itu pun terhad, rapuh, seperti lilin yang cuba melawan badai. Namun begitulah perang, tidak ada pahlawan sempurna, hanya manusia-manusia yang berjuang dengan apa sahaja yang tersisa.

Sepanjang menonton, hati saya rasa amat sakit dan cukup menderita. Ada momen saya ingin menutup mata, melindungi diri daripada paparan kejam yang tiada henti. Tetapi sutradara Ao Shen tidak memberi peluang untuk melarikan diri. Dia memaksa kita untuk menjadi saksi, kerana sejarah tidak boleh dipalingkan wajahnya. Dalam setiap detik perit, ada tanggungjawab untuk mengingat, agar generasi mendatang tidak mengulangi kebodohan yang sama. Jantung saya berhenti berdegup agak lama pada babak bayi dihempas ke tanah. Airmata mengalir laju tanpa dapat ditahan.

Dead To Rights bukan filem untuk bersantai. Ia adalah cermin yang menyingkap wajah perang dalam bentuk paling hodoh, sekaligus memperlihatkan cahaya tipis yang membuat kita percaya pada keutuhan hati manusia. Ia melelahkan, mengalirkan air mata, bahkan membuat penonton di sekeliling saya tidak mampu bertahan. Ada yang keluar di pertengahan filem berjalan, ada yang teresak-esak hingga bahunya bergoncang. Saya sendiri angkat bendera putih, mengaku kalah, lantas menitiskan air mata yang cuba saya tahan sejak dari awal. Berjuraian laju sepuas yang saya mahu.

Namun, filem ini bukan hanya seruan duka. Di tengah gelap, ada detik-detik cahaya: pandangan yang penuh simpati, genggaman yang tidak dilepaskan, keberanian kecil yang melawan badai kebiadaban. Itulah yang menjadikan Dead to Rights lebih dekat dengan kita kerana ianya mengingatkan bahawa meski manusia mampu menjadi serigala, masih ada nurani yang masih menyala. Sejarah tidak boleh dipadam, trauma mesti dikenang, agar kengerian yang sama tidak terulang di masa hadapan.

Kepada yang berani, jangan biarkan filem ini berlalu tanpa anda saksikan. Tayangan di pawagam Malaysia bermula sejak 28 Ogos 2025. Keluar sebentar dari zon selesa hiburan ringan, dan biarkan filem ini menjadi cermin yang menyentuh rasa. Bawa sekotak tisu, kerana air mata hampir mustahil untuk dielakkan. Filem ini adalah luka yang disampaikan melalui seni, dan setiap daripada kita perlu menatapnya. Sejarah tidak pernah berdusta, dan saya akui Dead To Rights tidak mudah untuk ditonton. Namun itulah cara sinema memastikan luka itu takkan terlupa sampai bila-bila.